Was ist ein Serviceingenieur?

Ein Serviceingenieur ist, wie der Begriff „Service“ schon impliziert, ein Dienstleister. Als Ingenieur arbeitet er dabei im technischen Bereich und in gehobener Position. Meist ist er als Schnittstelle zwischen dem Anbieter von Großgeräten und Anlagen und der Abnehmerseite das Gesicht des Unternehmens, das die Gerätschaft entwickelt und produziert hat. Manchmal ist er als Selbstständiger oder Angehöriger eines Ingenieurbüros oder einer Servicefirma Anbieter der entsprechenden Dienstleistungen. In jedem Fall ist er derjenige, der sich als Externer um die Funktionsfähigkeit und den einwandfreien Zustand der installierten Vorrichtung kümmern muss.

Der Serviceingenieur ist damit oftmals die Person, die den Lebenszyklus von Maschinen, Anlagen und anderen Großgeräten von Anfang an begleitet: von der Montage und Inbetriebnahme über die gesamte Einsatzdauer bis hin zur Außerdienststellung. Er ist zuständig für die regelmäßige Wartung und Inspektion sowie die Instandhaltung und Instandsetzung – also Reparatur. Viele der dabei anfallenden Tätigkeiten kann er an das ihm zur Verfügung stehende Personal – Servicetechniker oder Maschinenführer – delegieren, doch ist er letztlich als aufsichtführende Instanz verantwortlich für die korrekte Durchführung aller Arbeiten.

Die konkrete Arbeit eines Serviceingenieurs hängt dabei von der Branche ab, in der sein Arbeitgeber tätig ist. Die Spanne reicht von der Abwasseraufbereitung über den Anlagenbau und die Elektrotechnik bis hin zu Verkehrs- und Versorgungsbetrieben. Für jeden Einsatzbereich sind spezielle technische Kenntnisse nötig, die in einem Ingenieurstudium der jeweiligen Fachrichtung vermittelt werden. Der Wechsel in einen anderen Wirtschaftszweig ist Serviceingenieuren daher meist nur zwischen eng verwandten Bereichen wie beispielsweise der Chemie- und der Pharmaindustrie möglich.

Welche Aufgaben hat ein Serviceingenieur?

Aufgabe eines Serviceingenieurs ist der technische Kundendienst im Business-to-Business-Bereich, „B2B“. Er ist der Ansprechpartner insbesondere für Industrieunternehmen und Gewerbebetriebe, die für ihre Geschäftstätigkeit auf eine hochwertige maschinelle Ausstattung angewiesen sind. Ein Serviceingenieur begleitet seinen Kunden idealerweise über die gesamte Lebenszeit einer Anlage – von der Kaufentscheidung bis zum endgültigen Abschalten. Er gewährleistet deren ordnungsgemäße Funktion und Einsatzfähigkeit, hält sie auf dem Stand der Technik und sorgt für den Werterhalt der installierten Einrichtung.

Die Arbeit eines Serviceingenieurs kann bereits mit der Beratung der Kundschaft beim Kauf eines neuen Großgeräts beginnen. Nach Vertragsabschluss baut er die Gerätschaften mit auf oder überwacht deren Montage und Installation. Danach stellt er die Maschinerie oder Anlage ein und schult das dafür zuständige Personal. Später betreut er das System, sorgt für die Einhaltung der Wartungs-, Inspektions- und Instandhaltungszyklen, die er teils auch selbst mit festlegt, überwacht die dabei anfallenden Arbeiten oder führt sie selbst durch. Treten Unregelmäßigkeiten oder Schäden auf, identifiziert er die Ursachen, repariert das Gerät vor Ort oder gibt per Datenleitung oder Telefon Anweisungen dazu. Einige seiner Aufgaben kann er dabei an die ihm unterstellten Servicetechniker oder an das Personal seiner Kundschaft delegieren, das an den Maschinen und Anlagen arbeitet oder für die Betriebstechnik zuständig ist. Immer aber ist er die überwachende Instanz und für die Einhaltung aller gesetzlichen und wirtschaftlichen Vorgaben sowie die Einhaltung der einschlägigen Normen und technischen Regeln zuständig. Alle Tätigkeiten und Vorkommnisse werden von ihm daher akribisch dokumentiert, um sowohl einen Überblick über auftretende Probleme zu behalten als auch die gemachten Erfahrungen in die Entwicklung neuer Anlagen einfließen lassen zu können.

Die Aufgaben eines Serviceingenieurs bestehen also unter anderem aus folgenden Punkten:

- Montage und Inbetriebnahme von neuen Maschinen, Anlagen oder Großgeräten;

- Durchführen von Simulationen und Testläufen zur optimalen Einstellung;

- Erstellen eines Betriebshandbuches und Schulung des Bedienpersonals;

- Festlegen von Wartungs-, Inspektions- und Instandhaltungszyklen;

- Diagnose technischer Probleme und Fehleranalyse;

- Durchführung und Überwachung von Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten;

- Beratung und Support (telefonisch, online und vor Ort);

- Dokumentation der durchgeführten Tätigkeiten;

- Mitwirkung bei Produktverbesserungen und -entwicklungen.

Welche Kompetenzen braucht ein Serviceingenieur?

Ein Serviceingenieur ist ein Dienstleister im technischen Bereich. Seine Kernkompetenzen müssen daher zwei Dimensionen abdecken: Kundenorientierung und Sachverstand in seiner Ingenieurdisziplin.

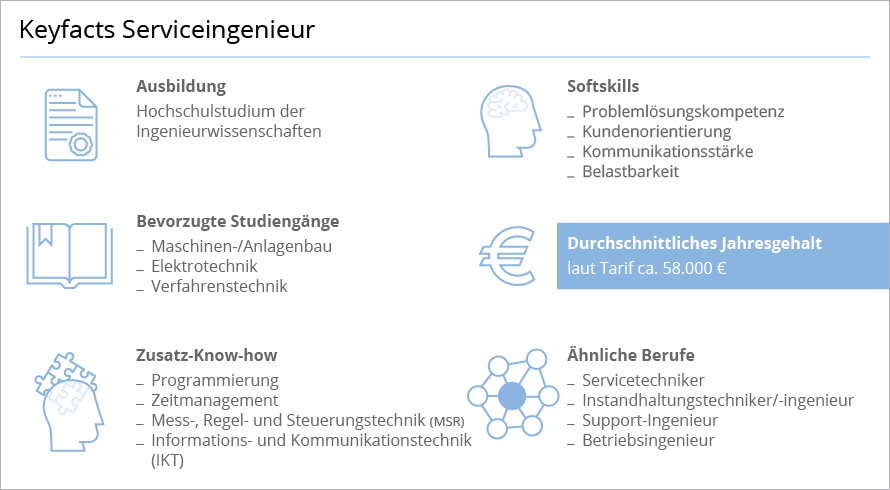

Die fachliche Dimension deckt ein Serviceingenieur über sein technisches Studium ab. Das Spektrum an Ingenieurdisziplinen ist groß, daraus ergeben sich viele spezifische Einsatzmöglichkeiten. Gefragt sind in den meisten Fällen jedoch vertiefte Kenntnisse im Maschinen- und Anlagenbau, in der Steuerungs- und Automatisierungstechnik, in der Elektrotechnik und Elektronik oder in der Verfahrenstechnik – Letzteres insbesondere in den Branchen Chemie, Pharma und Lebensmittel. Weitere Einsatzmöglichkeiten liegen unter anderem in den Bereichen Energietechnik, Sonderfahrzeugbau, Luft- und Raumfahrttechnik, Gießerei- oder Fördertechnik sowie Ver- und Entsorgung, im englischen Sprachraum „Civil Engineering“ genannt. Immer wichtiger wird der Einsatz von verschiedenen Softwareprogrammen, um Testläufe und Simulationen durchzuführen und auszuwerten, Fehleranalysen vorzunehmen oder Einstellungen zu optimieren. Auch Programmierkenntnisse können für die Lösung spezieller Probleme von Vorteil sein. Wichtig für die Arbeit als Serviceingenieur sind Abstraktionsvermögen, Problemlösungskompetenz, Kenntnis der technischen Regeln und Normen sowie der rechtlichen Rahmenbedingungen und Umweltschutzbestimmungen, ein gutes Zeitmanagement und Organisationstalent.

Die Kundenorientierung zeigt sich in der zwischenmenschlichen, persönlichen Dimension. Der Umgang mit Angehörigen der unterschiedlichen Hierarchieebenen auf Kundenseite – vom Fertigungsleiter bis zur Hilfskraft an der Maschine – erfordert Empathie und Fingerspitzengefühl. Kommunikationsfähigkeiten, Überzeugungskraft und Durchsetzungsfähigkeit sind ebenso wichtig wie Führungsqualitäten bei der Delegation von Aufgaben an Mitarbeiter und die Überwachung der Ausführung. Die Ausrichtung auf die Belange der Kundschaft erfordert es zudem, bei Ausfällen von Maschinen schnellstmöglich Troubleshooting zu betreiben. Da der Stillstand einer Produktionsanlage zu großen wirtschaftlichen Einbußen führen kann, ist der Serviceingenieur umgehend zur Stelle, um das Problem zu beheben – egal zu welcher Zeit und an welchem Ort. Das verlangt hohe Einsatzbereitschaft und enorme zeitliche und örtliche Flexibilität, auch wenn viele Probleme heutzutage schon „remote“ gelöst werden können, per Ferndiagnose oder Videokonferenz. Bei international agierenden Firmen sind daher Reisebereitschaft und Fremdsprachenkenntnisse wichtige Voraussetzungen für diesen anspruchsvollen Job.

Auch die betriebswirtschaftliche Seite sollte nicht vergessen werden: Ein Serviceingenieur ist gehalten, Serviceintervalle und Upgrades so zu planen, dass die Anlage möglichst effizient betrieben werden kann. Auch der Aufwand für Reparaturen oder Ersatzbeschaffungen ist zu minimieren. Verschiedene Arten der Kosten- und der Investitionsrechnung sind hier Basis der Wirtschaftlichkeitsberechnungen.

Die Kernkompetenzen, die ein Serviceingenieur auf fachlichem Gebiet aufweisen sollte, lassen sich so zusammenfassen:

- fundierte Kenntnisse in einer Ingenieurdisziplin;

- vertiefter Einblick in Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik sowie Automatisierungstechnik;

- branchenspezifisches Wissen über Produktions- und Fertigungsverfahren;

- Kenntnis der einschlägigen gesetzlichen Vorgaben, DIN-Normen, technischen Regeln und branchenspezifischen Sicherheits- und Qualitätsstandards (z. B. Good Manufacturing Practice, GMP);

- Erfahrung mit Simulations-, Planungs-, Steuerungs- und Auswertungsprogrammen (CAD, CAM, CIM);

- Programmierkenntnisse;

- betriebswirtschaftliches Grundwissen.

Die Soft Skills, über die ein Serviceingenieur verfügen sollte, lassen sich so benennen:

- Kundenorientierung und Dienstleistungsmentalität;

- analytisches Denken;

- Problemlösungskompetenz;

- Kommunikationsstärke, Führungsfähigkeiten, Durchsetzungsvermögen;

- Zeitmanagement und Organisationstalent;

- Flexibilität und Belastbarkeit;

- Reisebereitschaft und Fremdsprachenkenntnisse.

Wie wird man Serviceingenieur?

Ingenieur wird man durch den Abschluss eines technischen Studiums an einer Hochschule. Das ist auch im Rahmen eines dualen Studiums möglich, bei dem parallel zum Bachelor ein technischer Beruf erlernt werden kann. Eine klassische Lehre allein oder in Kombination mit einer Fachschulausbildung als Aufstiegsqualifikation berechtigen nicht zum Tragen des Titels „Ingenieur“ und sind keine hinreichende Qualifikation, um als Serviceingenieur arbeiten zu können. Diese Abschlüsse können aber zu einer Fachhochschulreife führen, mit der ein Technikstudium samt Abschluss als Ingenieur möglich wird.

Serviceingenieure haben damit in den allermeisten Fällen das Studium einer Ingenieurdisziplin an einer Fachhochschule (FH) oder einer Universität abgeschlossen. Dabei gibt es „das“ Ingenieurstudium nicht – die Auswahl ist groß, es gibt viele Spezialisierungen. Schon bei der Festlegung auf eine Studienrichtung sollte man daher berücksichtigen, in welchem Fachgebiet man später arbeiten möchte. Denn die technische Ausstattung an Maschinen und Anlagen und damit die Anforderungen an einen Ingenieur können von Branche zu Branche sehr unterschiedlich sein – die Abwasseraufbereitung in einem Klärwerk erfordert andere Prozesse als die Fertigung von Automobilen. Ein späterer Wechsel in einen anderen Industriezweig gestaltet sich oft schwierig.

- Aus- und Weiterbildung: Ausgangspunkt auf dem Weg zum Serviceingenieur kann eine abgeschlossene duale Ausbildung in einem Metall- oder Elektroberuf in Industrie oder Handwerk sein, samt Aufstiegsweiterbildung zum Techniker, Fachwirt oder Meister. Dieser Werdegang führt zur Fachhochschulreife und ist die Voraussetzung für ein anschließendes Ingenieurstudium, falls mit dem Schulabschluss keine Fach- oder allgemeine Hochschulreife erworben wurde.

- Bachelor-Studium: In Deutschland können Technikinteressierte unter rund 50 verschiedenen Ingenieurstudiengängen wählen – aber der Abschluss „Serviceingenieur“ wird nicht angeboten. Gute Chancen, später als Serviceingenieur zu arbeiten, hat man als Generalist. Hier bieten sich Disziplinen wie Maschinen- und Anlagenbau, Elektrotechnik oder Verfahrenstechnik an. Zugangsvoraussetzung für ein Studium an einer der vielen Universitäten und FHs ist in der Regel das Abitur oder das sogenannte Fachabitur. Vielfach wird auch ein Vorpraktikum verlangt. Die Regelstudiendauer im Grundstudium beträgt sechs bis acht Semester. An vielen FHs ist am Studienende ein Praxissemester obligatorisch.

- Duales Studium: Hier laufen zwei Ausbildungen parallel: das Studium und eine Lehre in einem anerkannten Ausbildungsberuf. Die betriebliche Praxis im Ausbildungsunternehmen und das theoretische Studium wechseln sich meist vierteljährlich als Block ab. Den dual Studierenden wird vom Arbeitgeber eine Ausbildungsvergütung gezahlt – und er übernimmt auch anfallende Studiengebühren. Im Gegenzug verpflichten sich die werdenden Ingenieure, nach ihren Abschlüssen in ihrem Ausbildungsbetrieb mehrere Jahre weiterzuarbeiten.

- Master-Studium: Mit dem Bachelor-Abschluss können in gut 40 weiterführenden Ingenieurstudiengängen die Kenntnisse vertieft und erweitert werden. Das Studium wird nach zwei bis vier Semestern Regelstudienzeit mit dem Master of Engineering abgeschlossen.

- Diplom-Studium: Da der deutsche Ingenieur weltweit einen guten Ruf genießt, wird in einigen Studiengängen auch noch der Abschluss „Diplom-Ingenieur“ angeboten. Die Studiendauer ist mit dem Studium bis zum Masterabschluss vergleichbar.

Ein Einstieg als Serviceingenieur direkt nach dem Hochschulabschluss ist eher unwahrscheinlich. Üblich ist zunächst ein gegenseitiges „Abtasten“ im Rahmen eines längeren Praktikums, eines Zeitarbeitsvertrages oder eines Trainee-Programms. Die frisch gebackenen Ingenieure können so das Unternehmen, dessen technische Ausstattung sowie sein Angebot an Gütern und Dienstleistungen und insbesondere seine Kundschaft und die etablierten Abläufe kennenlernen. So werden sie an ihren Aufgabenbereich herangeführt und können ihre Praxistauglichkeit beweisen. Sind beide Seiten von den Vorteilen einer Zusammenarbeit überzeugt, ist der Einstieg in die Karriere über die Mitarbeit im Serviceteam und, bei größeren Unternehmen, über die Stufen Projekt- und Teamleitung in Richtung Serviceingenieur geschafft.

Erfahrene Ingenieure können sich auch als Dienstleister im Servicebereich selbstständig machen oder als „Beratender Ingenieur“ fungieren. Dieser Titel ist wie der des Ingenieurs gesetzlich geschützt. Geführt werden darf er nur von Personen, die mehrjährige Fachpraxis nachweisen können, Mitglied in einer Länderingenieurkammer sind und dort als „Beratende Ingenieure“ gelistet werden.

Wie viel verdient man als Serviceingenieur?

Serviceingenieure sind gut ausgebildete Produktspezialisten: Die Produkte, die sie als Dienstleister betreuen, sind meist hochwertige, teure Systeme, Maschinen, (Produktions-)Anlagen und andere Großgeräte. Da deren Stillstand oder Ausfall zu großen wirtschaftlichen Einbußen auf Kundenseite führen kann, wird ihre Arbeit als Serviceleistung gerne in Anspruch genommen. Dementsprechend werden Serviceingenieure überdurchschnittlich gut bezahlt – insbesondere bei Auslandseinsätzen.

Da Serviceingenieure in einer Vielzahl von Branchen und in vielen Einsatzbereichen tätig sind, sind generelle Aussagen zur Gehaltssituation kaum möglich. Einen Anhaltspunkt bieten allerdings die Tarifverträge. Schließlich sind Serviceingenieure überwiegend in großen und mittleren Unternehmen tätig, die meist tarifgebunden sind. Je nach Branche und Eingruppierung ist hier mit einem Monatsbruttolohn zwischen rund 4.600 Euro und gut 5.800 Euro zu rechnen. In Summe ergibt sich so ein Jahresbrutto zwischen knapp 60.000 Euro und gut 75.000 Euro, da mit Zusatzleistungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld ein „13. Monatsgehalt“ gezahlt wird.

Über alle Branchen liegt das Durchschnittsbruttogehalt eines Serviceingenieurs bei rund 4.500 Euro – mit einem 13. Monatsgehalt werden so rund 58.500 Euro Jahresbrutto erreicht. Einstiegsgehälter bewegen sich, deutschlandweit gemittelt, bei rund 3.600 Euro Monatsbrutto, Spitzengehälter für Serviceingenieure mit langjähriger Berufserfahrung und Führungsverantwortung können bei 7.500 Euro Monatsbrutto liegen – und darüber. Die Spanne ist also riesig und reicht von rund 43.000 Euro bis über 90.000 Euro Jahresbrutto.

Bedeutende Faktoren mit Einfluss auf das monatliche Einkommen eines Serviceingenieurs sind:

- Branche;

- Unternehmensgröße;

- Unternehmensstandort;

- Berufserfahrung;

- Zusatzfähigkeiten.

Faktor Branche

Konkrete Aussagen zu einzelnen Branchen sind aufgrund der Datenlage nicht möglich. Aber es gilt: Je höher der Anspruch, desto höher das Gehalt. Sind die Produktionsverfahren hochkomplex oder sensibel, haben Serviceingenieure einen höheren Stellenwert als bei robusten Prozessen. Spezialisten im Bereich Verfahrenstechnik verdienen in der Chemie-, Pharma- und Lebensmittelbranche aufgrund der hohen Anforderungen beispielsweise an Good Manufacturing Practice (GMP) höhere Gehälter als in der Abwasserbehandlung, der Gießerei- und Hüttentechnik oder im Bergbau. Computer- und Netzwerkspezialisten können ebenfalls mit überdurchschnittlichen Monatseinkommen rechnen, ähnlich wie Ingenieure in Nischen wie der Luft- und Raumfahrttechnik oder im Sondermaschinenbau, die beispielsweise Services für Tunnelbohrmaschinen anbieten. Generalisten wie Maschinen- und Anlagenbauer oder Elektroingenieure sind eher im mittleren Gehaltssegment zu finden.

Faktor Unternehmensgröße

Kleine Unternehmen stellen nur selten Serviceingenieure an, um die von ihnen gefertigten Anlagen bei der Kundschaft zu betreuen. Deren Aufgabe wird oft von Ingenieuren aus dem Vertrieb, der Produktion oder der Entwicklung übernommen oder aber von Kundendienst- und Servicetechnikern. Mit der Größe eines Unternehmens aber nimmt auch häufig die Menge an Kunden und die Anzahl der ausgelieferten Maschinen und installierten Gerätschafen zu. Serviceingenieure werden dann immer wichtiger, um ergänzende Dienstleistungen anbieten zu können. Das spiegelt sich im Gehalt wider.

Die Bruttomonatsgehälter von Serviceingenieuren bewegen sich, je nach Unternehmensgröße, etwa in diesen Bereichen:

- bis 500 Mitarbeiter = ca. 3.900 €

- 501 bis 1.000 Mitarbeiter = ca. 4.500 €

- über 1.000 Mitarbeiter = ca. 5.550 €

Die tatsächlichen Lohnzahlungen können aufgrund der spontanen Einsätze, der Dienstreisen und Auslandsaufenthalte um mehrere 100 Euro nach oben abweichen. Auch die bei Großunternehmen üblichen Leistungsprämien können das Jahresgehalt weiter erhöhen.

Faktor Unternehmensstandort

Deutschland ist vielgestaltig – und die Regionen unterscheiden sich nicht nur in Bezug auf landschaftliche Attraktivität sowie Wohn- und Freizeitwert oder Infrastruktur, sondern auch in ihrer Wirtschaftskraft und bei den Lebenshaltungskosten. Diese Standortfaktoren spiegeln sich auch in den Gehältern wider, die die Unternehmen zahlen, und in den Flächentarifverträgen, die zwischen den Sozialpartnern abgeschlossen werden. Zwischen den Bundesländern können die Gehälter – unabhängig von der Branche – um mehrere 100 Euro voneinander abweichen. Oft zeigt sich dabei ein Gehaltsgefälle von Süd nach Nord und von West nach Ost – dies lässt sich auch bei den Serviceingenieuren feststellen.

Wertet man die Angaben auf Gehaltsportalen und im Entgeltatlas der Bundeagentur für Arbeit aus, kommt man trotz teils stark voneinander abweichender Werte – bis zu mehr als 1.000 Euro beim Monatsbruttolohn – zu einer Tendenz: Baden-Württemberg, Bayern und Hessen liegen vorn, gefolgt von Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Bremen. Das Mittelfeld bilden Rheinland-Pfalz, Berlin und Niedersachsen sowie das Saarland und Schleswig-Holstein. Die Länder im Osten der Republik folgen mit mehreren 100 Euro Abstand. Die Spanne reicht auf den Portalen von rund 5.000 Euro Monatsbrutto bei den Spitzenreitern bis zu gut 3.400 Euro brutto im Monat am anderen Ende der Skala.

Faktor Berufserfahrung

Berufserfahrung besteht unter anderem in der Routine bei Abläufen, der Kenntnis der technischen Ausstattung und ihrer Anfälligkeiten sowie aus der Gelassenheit bei Störfällen und unvorhergesehenen Ereignissen. Bei Serviceingenieuren kommt noch der ruhige und wertschätzende Umgang mit den Kunden dazu. All das macht sich bezahlt: In Unternehmen, die einen Tarifvertrag abgeschlossen haben, wächst das Gehalt quasi automatisch mit dem Lebensalter und der Dauer der Unternehmenszugehörigkeit. Aber auch bei außer- oder übertariflicher Bezahlung findet sich mit den Jahren meist immer mehr in der Lohntüte. Zudem wird mit zunehmendem Dienstalter oft auch mehr Verantwortung übertragen. Der Aufstieg kann über eine Projekt- und die Teamleitung bis hin zur Leitung der Service- oder Kundendienstabteilung führen.

Als Durchschnittswerte für das monatliche Bruttogehalt von Serviceingenieure in Deutschland können gelten:

- Berufsanfänger: ca. 3.600 €

- rund 5 Jahre Berufserfahrung: ca. 4.300 €

- rund 10 Jahre Berufserfahrung: ca. 5.900 €

- mehr als 10 Jahre Berufserfahrung: ca. 6.000 – 8.000 €

Die Schwankungsbreiten sind groß und beruhen auf vielen Faktoren, sodass generelle Aussagen schwierig sind. Statistisch abgesichert ist jedenfalls, dass weibliche Serviceingenieure oft nur 85 Prozent des Gehalts ihrer männlichen Kollegen erhalten. Diese Lücke, der „Gender Gap“, besteht auch bei gleichwertiger Arbeitsleistung.

Faktor Zusatzfähigkeiten

Zusatzfähigkeiten sind gehaltsrelevant. Spezielle Kenntnisse in der Verfahrenstechnik, Know-how im Bereich GMP oder Erfahrung bei der Anwendung von Software-Systemen wie CAD, CIM, CAM, aber auch vertiefte betriebswirtschaftliche Kenntnisse zur Durchführung von Kosten-Nutzen- oder Investitionsrechnungen gehören dazu. Im Umgang mit Kunden und bei der Problemlösung können auch Soft Skills wie Führungskompetenzen, Kommunikationsfähigkeiten oder Kreativitätstechniken wichtig werden. Bei Auslandseinsätzen sind verhandlungssichere Fremdsprachenkenntnisse von Vorteil.

Abgesehen davon kann sich auch der Einsatz im Bereich Schulung, Ausbildung und Lehre, ob innerbetrieblich oder z. B. an Berufsschulen, lohnen und das Monatsbrutto erhöhen.

Weiterbildung für Serviceingenieure

Die Industrie 4.0 und das Industrial Internet of Things (IIoT) etablieren sich, die digitale Transformation findet jetzt statt. Auch Serviceingenieure müssen mit der Zeit gehen und auf dem aktuellen Stand der Technik bleiben. Ein Schwerpunkt für fachliche Weiterbildungen sollten daher Themen wie Prozessautomatisierung, Vernetzung, digitale und autonome Maschinen- und Anlagensteuerung sowie die Anwendung der künstlichen Intelligenz (KI), etwa bei der Fehleranalyse, sein. Ein zweiter Fokus kann auf dem Gebiet Material- und Werkstoffkunde liegen, da immer wieder neue Materialien mit verbesserten Eigenschaften entwickelt werden. Zudem ist die Weiterbildung im Bereich Computertechnik wichtig, da es in immer kürzeren Abständen Updates für Programme und Software-Systeme gibt – von CAD/CAM und CIM über ERP und PPS bis hin zu SAP. Da auch Normen, Verordnungen, technische Regeln und Produktionsstandards aktualisiert werden, sind auch Anpassungsweiterbildungen dazu sinnvoll.

Da Serviceingenieure nicht nur fachlich qualifiziert sein, sondern auch kundenorientiert agieren müssen, sind Fortbildungen und Trainings im Bereich Kommunikation, Gesprächsführung, Personalführung, Organisation und Zeitmanagement interessant – ganz zu schweigen von Sprachkursen zur Stärkung der Fremdsprachenkompetenz sowie Workshops zur Erhöhung der Resilienz. Kreativitätstechniken können die Problemlösungskompetenz stärken und auch Seminarangebote zu betriebswirtschaftlichen Fragen – etwa in Richtung Kalkulationsverfahren und Controlling – sowie Qualitätsmanagement und Arbeitsschutz sind sinnvoll, um das fachliche Profil abzurunden.